28 Luglio 2017

Alberto Giacometti – Il palazzo alle quattro del mattino/Donna in piedi

Alberto Giacometti era un solitario, uno di quegli artisti che pur comprendendo prima degli altri la direzione dei pensieri degli uomini e il cambiare dei venti nell’arte ha faticato a inserirsi dentro movimenti e categorie, e quando lo ha fatto se ne è allontanato condannandosi a un isolamento coerente alla sua ricerca, così bruciante, così necessariamente individuale. A Parigi, anche intervenendo nel febbrile dibattito artistico che all’epoca cercava di rifondare i rapporti tra l’artista, l’opera e la realtà, vive isolato e schivo come un montanaro. Perché lui appartiene alla montagna, ne eredita asperità e inaspettata dolcezza, persino il volto impervio e vigoroso sembra scavato nella roccia.

Da questa particolare prospettiva interpreta la crisi della cultura europea e come altri della sua straordinaria generazione opera un’impietosa messa a nudo della condizione umana.

La sua ricerca affronta dall’inizio una speciale problematica spaziale: da una parte la riconsiderazione radicale dello spazio come categoria artistica, il confronto con la tradizione precedente e la dissoluzione dell’idea tradizionale di scultura; dall’altra una posizione esistenziale, approdata al condizionamento e alla determinazione reciproca della figura/uomo – che qualifica lo spazio con la propria presenza – e dello spazio/Essere che fa e-sistere l’individuo.

La sua ricerca affronta dall’inizio una speciale problematica spaziale: da una parte la riconsiderazione radicale dello spazio come categoria artistica, il confronto con la tradizione precedente e la dissoluzione dell’idea tradizionale di scultura; dall’altra una posizione esistenziale, approdata al condizionamento e alla determinazione reciproca della figura/uomo – che qualifica lo spazio con la propria presenza – e dello spazio/Essere che fa e-sistere l’individuo.

Così le sue brucianti e divorate figurine, consumate dal loro stesso esistere, sono ormai un’icona del nostro tempo, e conseguenza necessaria, anche se distante, dei suoi inizi surrealisti,

Il Cubismo, con le sue ricerche su forma e spazio, determina una breve fase iniziale cubista e primitivista, ma già nel 1928 Giacometti aderisce al Surrealismo. In quel momento la risposta più nuova e convincente agli interrogativi sull’arte è l’esplorazione surrealista dell’inconscio e dell’indistinto, l’esigenza di liberarsi da costrizioni e convenzioni logiche, la qualità irrazionale dell’ispirazione artistica.

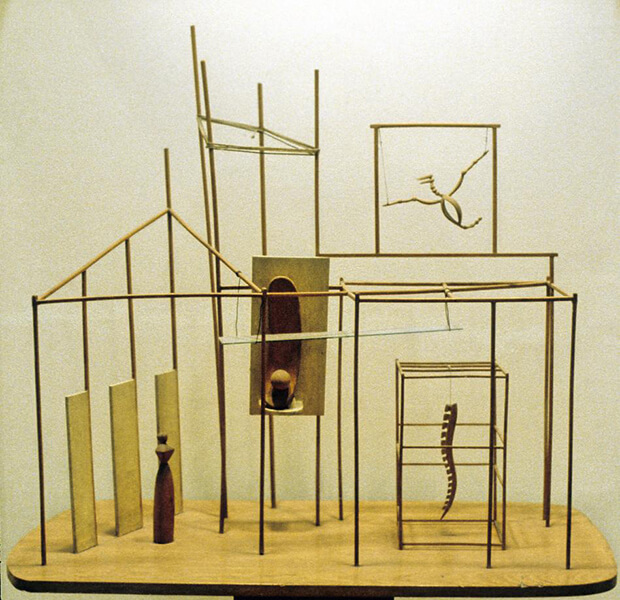

Il palazzo alle quattro del mattino 1932-33

Il Palazzo alle quattro del mattino (1932-33) è una struttura metallica, un’intelaiatura o gabbia in cui le linee, intersecantesi anche in profondità, danno la scatola spaziale, all’interno della quale sono collocate alcune figure dai connotati simbolici. Nella sua struttura essenziale il palazzo proviene dalle “cages” che Giacometti sta cominciando a sperimentare in quegli anni, alla ricerca di una nuova spazialità e di un rapporto tra questa e la forma.

Boule suspendue 1930-31

La cage, 1950

Anche il momento ideativo del palais corrisponde al procedimento surrealista: « Sto turbinando nel vuoto. Nell’ampia luce del giorno contemplo lo spazio e le stelle che attraversano il liquido argento che mi circonda… Sono incantato sempre più dalle costruzioni che mi circondano e vivono nella loro surrealtà: un bellissimo palazzo, il pavimento piastrellato, nero, bianco, rosso, sotto i miei piedi, le colonne polistili, il sorridente soffitto d’aria e i precisi meccanismi che non hanno alcuna utilità (…) E una volta che l’oggetto è costruito ho la tendenza a vedervi, trasformati e dislocati, fatti che mi hanno profondamente commosso, sovente senza che me ne sia accorto; forme che avverto abbastanza vicine a me, pur senza essere in grado di identificarle, ciò che le rende ancora più inquietanti».[1]

L’ispirazione che ha generato l’opera è un sogno, un’esperienza interiore onirica e visionaria. Il surrealismo stabilisce una contiguità, una simbiosi tra la facoltà creatrice e immaginativa del soggetto (in gran parte di matrice inconscia e irrazionale) e le opere che ne scaturiscono. Il momento progettuale è un’esperienza totalizzante e inclusiva; non più limitata alla visione e all’oggettività razionale, è l’espansione dell’Io che arriva a congiungersi con il Tutto. Il turbine è movimento, è essere circondati dalle cose e dallo spazio, esprime un essere in e quindi tutt’uno con essi, afferma l’universo come prolungamento della coscienza, riconosce all’inconscio la creazione di immagini come funzione e facoltà preminente. Giacometti fonda la sua ricerca spaziale su questa nuova supremazia della forza eversivamente creatrice di sogno e irrazionale.

Nel palais l’apparente geometria delle forme creata dall’incrocio delle linee è estranea alla logica. Le cages, modello di struttura spaziale sperimentato costantemente lungo tutto l’arco del suo percorso artistico, sono un tentativo di imbrigliare lo spazio, ma per costruire una prospettiva che non sia più rappresentazione, bensì ri-creazione di uno spazio/tempo dalle coordinate completamente nuove.

Il tema della gabbia, oltre alle indicazioni di ricerca spaziale, manifesta proprio la necessità di liberare l’arte dalle categorie in nome di una più intima, profonda e genuina via del meraviglioso. «…Cerco a tastoni di afferrare nel vuoto il filo bianco invisibile del meraviglioso che vibra e dal quale si dipartono i fatti e i sogni con il brusio di un ruscello su piccoli ciottoli preziosi e animati. (…) Tutta la mia vita nella boccia meravigliosa che ci avviluppa e brilla girando intorno alla fontana. Cerco le donne dall’andatura leggera, dal volto liscio, che cantano, mute, con la testa un poco inclinata, le stesse che esistevano nel ragazzino che, tutto vestito a nuovo, attraversava un prato in uno spazio dove il tempo dimenticava lo scorrere del tempo (…)»[2]

Contemporaneità di tutti i momenti, coincidenza di tutti i luoghi, simultaneità delle sensazioni: l’esperienza essenziale del mondo si realizza come prolungamento dell’Io profondo, genera dall’indistinto uno spazio, non più concepito come categoria astratta, la cui matrice è il Vuoto, ora non antitetico al pieno della costruzione ma suo elemento costitutivo. La forma si lascia attraversare dallo spazio, si isola in esso e assume valore di struttura.

«La scultura risiede sul vuoto. Lo spazio esiste quando lo si scava per costruire l’oggetto e, a sua volta, l’oggetto crea spazio. E’ lo stesso spazio che si forma tra il soggetto e lo scultore».[3]

La chiarezza della visione non è impedita dalla dimensione psichica della realtà né dal movimento vorticoso della percezione indistinta. Il palais viene descritto nei minimi particolari: accanto al turbine la contemplazione, il distaccato sguardo dell’occhio mentale da cui emerge cristallizzata l’immagine. L’esecuzione dell’opera prevede due momenti: prima la percezione, la massima espansione della coscienza fino al superamento delle normali categorie spazio-temporali, poi l’estrinsecazione, il risveglio dall’estasi, la costruzione dell’oggetto.

L’oggetto vive la sua surrealtà una volta che è emerso come altro rispetto alle leggi convenzionali di percezione e rappresentazione, ma anche separato dall’ispirazione individuale che lo ha prodotto, nel momento in cui trovano posto e sono riconosciuti, ormai dislocati su un altro piano percettivo, i fatti e le forme, inquietanti perché, pur emersi dall’inconscio, sono rinchiusi in una realtà inaccessibile e non più identificabile: l’oggetto surrealista, funzionale solo alla propria allusività interna, occupa uno spazio metafisico e afferma la propria presenza al di là della realtà quotidiana e di chi lo ha realizzato

La poetica matura di Giacometti continuerà ad insistere molto sul concetto di estraneità, di distanza dell’opera compiuta rispetto al proprio creatore, e in genere dell’oggetto reale nei confronti di chi si pone a considerarlo e osservarlo.

All’interno dello spazio mentale ridisegnato dalle sottili linee che fanno struttura con il vuoto prendono posto figurine isolate e allusive: una figura femminile, un simbolo fallico, un oggetto sospeso in una scatola trasparente, in alto uno scheletrico essere alato, una sorta di uccello preistorico. Le figure, tutte collocate in uno statico isolamento, misteriose e indecifrabili, riportano al simbolismo junghiano, che ha influenzato profondamente le poetiche legate all’irrazionale, al simbolismo, all’analogia. Per Jung coscienza ed inconscio non sono due inconciliabili parti della psiche e, soprattutto, l’inconscio non è considerato come una specie di nascondiglio dei desideri repressi, ma è un mondo ricchissimo, altrettanto reale e significativo nella vita dell’individuo del mondo razionale, e molto più esteso e vitale.

I simboli costituiscono il linguaggio dell’inconscio che, in quanto alogico e irrazionale, si esprime attraverso le immagini e rifiuta la parola, almeno quella sintatticamente e logicamente organizzata. «…non si può esprimere a parole – sostiene Giacometti – quanto si ha nell’occhio e nella mano. Le parole sfalsano il pensiero, gli scritti sfalsano le parole: non ci si riconosce più… L’importante consiste nel ricreare un oggetto che possa comunicare la sensazione più vicina a quella percepita dalla vista del soggetto».[4]

Jung sottolinea la capacità del simbolo di porsi al di là della realtà comune e quotidiana – poiché scaturisce dal lato oscuro e insondabile dell’uomo – e quindi l’immensa potenza suggestiva che può scatenare sullo spettatore: «Ciò che noi chiamiamo simbolo (…) possiede connotati specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica qualcosa di vago, di sconosciuto e di inaccessibile per noi».[5]

La cifra delle figure all’interno del palais è proprio questa inaccessibilità, il totale isolamento nello spazio metafisico che le ospita. La donna, in primo piano, si trova al centro di una struttura che ricorda un tempio: allusione alla sacralità della donna/madre ma anche al divieto sull’oggetto del desiderio sessuale, idolo intangibile senza più connotati fisici. L’assenza del volto rimanda inoltre al lato oscuro della psiche umana, quella che Jung chiama anima, la porta sull’inconscio, dominio dell’intuizione, dell’impreciso, della ricettività per l’irrazionale, contemporaneamente madre e demone di morte.

Anche le altre figure hanno valore di simboli primari: la comunicazione invisibile Eros/Thanatos continua infatti, in un’immaginaria diagonale ascendente, nel fallo-totem in secondo piano ma in posizione centrale e infine nella creatura alata sulla destra.

In questi anni di adesione al Surrealismo è molto intensa la ricerca espressiva su simboli e segni primari e si concretizza in opere in cui sono messe in relazione forme primitive che compongono un potente e misterioso alfabeto, come in Project pour une place.

Project pour une place, 1930-31

In esse si crea una sorta di relazione contrappuntistica tra l’organico e il geometrico. Ci sono trasformazioni inaspettate, contrasti e connessioni che spesso richiamano la scultura preistorica, come una forma risvegliata dalla roccia. In questi lavori si ritrova l’esplorazione di una forma pura, essenziale, e di un linguaggio che descriva il rapporto della scultura con lo spazio. Per tutto il gruppo dei surrealisti è fondamentale la suggestione esercitata dalle forme essenziali create dalla Natura.

In questo periodo inoltre Giacometti procede in esperimenti non solo sullo spazio, attraverso stilizzazioni piane e volumetriche, ma anche sul movimento, sia della figura umana che della struttura spaziale, sintetizzando nella prima la duplice, inquietante natura bio-meccanica mentre trasforma la seconda in un complicato congegno.

Main prise au doigt, 1932

Femme egorgèe, 1932

Anche dopo la rottura con il movimento surrealista, nel 1935, resta l’attenzione per il lato oscuro, sommerso della vita, il suo mistero, le sue radici insondabili e ineffabili e l’interesse per un linguaggio simbolico, evocativo, cifrato, ricco di suggestioni, tutto ciò che è poetico in senso contemporaneo. Un’attitudine che lo inserisce nella tradizione romantico-simbolista, in cui l’artista è impegnato a sondare l’abisso delle proprie profondità interiori. Giacometti ritorna alla sperimentazione completamente individuale, ma l’eredità del Surrealismo rimane evidente in tanti elementi cruciali del suo percorso: la necessità di far coincidere arte e vita; la spiccata sensibilità per la crisi di valori dell’uomo contemporaneo, che rende necessaria una verifica e un ripensamento sullo stato e sul ruolo dell’arte; la rifondazione della scultura attraverso la liberazione dalle vecchie categorie e quindi un’impostazione completamente nuova, rispetto a una struttura spazio-temporale convenzionale, dei rapporti tra soggetto e oggetto; la volontà di esprimere l’essenziale e l’autentico; l’abbandono della storia per arrivare al cuore dell’esistenza.

Sono anni in cui la scultura attraversa una forte crisi di identità, aumenta il distacco dalla realtà che dovrebbe rappresentare e interpretare, i cui confini si fanno sempre più sfumati e indefinibili.

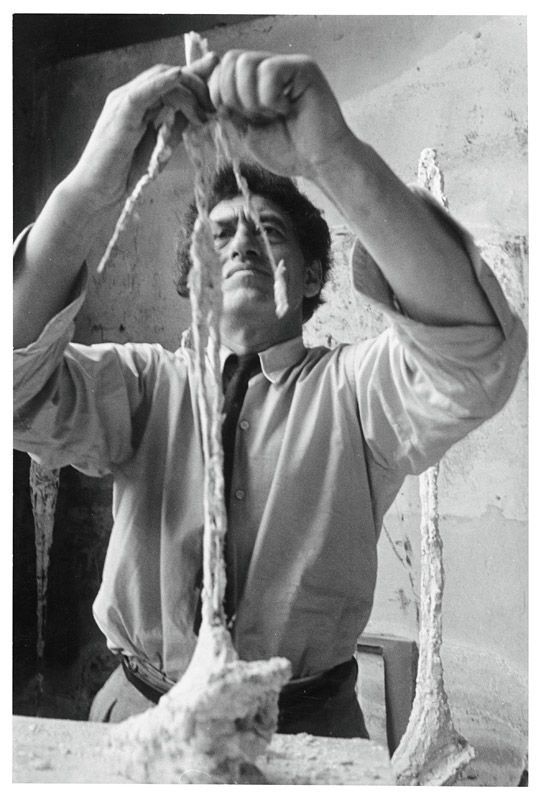

La ripresa dello studio dal vero per Giacometti significa la volontà di definire il referente della scultura, la qualità e il modo dei suoi rapporti con esso. E’ un processo frenetico, bruciante, quasi ossessivo, al prezzo di estenuanti lotte con la resistenza della scultura stessa a cogliere e rappresentare il modello nel suo insieme mentre i particolari si disgregano.

Il lavoro disperato del quinquennio 1935/40, in cui si dedica con accanimento esclusivamente ai busti dei familiari, soprattutto del fratello Diego, traduce questa impossibilità di rispecchiamento, l’ambiguità della visione cosiddetta reale.

Busto di Diego, 1955

La sua crisi artistica coincide con gli anni oscuri della storia europea contemporanea, quelli in cui si prepara la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, preceduta dalla resa della Spagna ai falangisti, quando l’intero continente diviene preda del delirio della dittatura e del totalitarismo. Giacometti si arrende alla consapevolezza della sua impotenza nei confronti dell’arte e della storia, rafforza la via del ripiegamento interiore, del raccoglimento nell’immaginario e sceglie l’esilio tra le sue montagne. Qui, parallelamente alla constatazione della perdita di senso, dell’assurdità dell’essere umano, la sua ricerca procede verso la dissoluzione dell’immagine. Non hanno più alcun significato i valori plastici espressi dalla scultura perché è caduta l’idea stessa della statua come simulacro, della sua funzione rituale e celebrativa.

In questi anni di volontario isolamento il processo di consumazione dell’immagine raggiunge il limite, con le minuscole statuine eseguite a memoria. Solo con la pratica del disegno, inteso come modo di fissare la figura prima che venga divorata dall’incessante fare, questa ritorna a dimensioni normali, assumendo, però, una forte tendenza al verticalismo.

Femme debout au chignon, 1948

La seconda opera, Donna in piedi (1948), è una figuretta solo vagamente riconoscibile, assolutamente indefinita nei suoi attributi fisici, in posizione statica e caratterizzata da un’accentuata verticalità e da un modellato grumoso e abbozzato, privo di luce.

La problematica spaziale si è spostata in senso esistenzialista: se in passato l’opera era estensione dell’attività biopsichica e immaginativa in una dimensione surreale, ora emerge direttamente dall’azione artistica, che si identifica con l’esistenza ed essa stessa è esistenza, autonoma e reale: dallo spazio mentale allo spazio esistenziale. Il lavoro di Giacometti è sensibile alla filosofia esistenzialista e alle poetiche dell’Informale, oltre che a un generale clima culturale teso a ritrovare nel processo artistico le qualità originarie di un’esistenza tradita dalla storia.

A rivelare questo nuovo orientamento, la natura diversa del disegno, un esercizio che Giacometti non ha mai abbandonato fin da quando, nei primi anni ’20, accompagnò il padre in un viaggio in Italia, copiando gli autori che costruiscono lo spazio per fasci di energia, carichi di densità luminosa: Tintoretto, Giotto, Cimabue, Borromini. Ora il disegno è l’unico mezzo praticabile per avvicinare e fissare quel modello che ormai la scultura non può più rappresentare. L’immagine emerge a fatica da un reticolato impenetrabile di linee e segni convergenti, corrosa dagli stessi contorni che la definiscono.

Sta cambiando la qualità dello sguardo dell’artista. Il mondo, le cose, gli uomini, tutto ciò che era modello, diventa inconoscibile. Ciò che appare non è più rappresentabile, perché non è l’essenziale, perciò l’artista deve saper vedere quello che si trova al di là. Questo cambia totalmente il concetto di distanza, una distanza non più spaziale ma stabilita dall’avvicinamento al proprio oggetto, dall’incontro di due verità essenziali.

La frattura tra l’individuo e il mondo esterno è ormai irreparabile, lo schermo interiore crea uno spazio incolmabile dalla rappresentazione. Scrive Giacometti: «Più guardavo il modello e maggiormente lo schermo fra la realtà e me stesso diventava corposo. Si comincia a vedere la persona in posa, ma a poco a poco tutte le sculture possibili si mettono di mezzo…tra te e quella persona. Più la visione reale spariva, più la testa diventava sconosciuta, Non si è più sicuri di niente! E’ così che le teste diventavano minuscole, tendevano a sparire. Non distinguevo che innumerevoli dettagli. Per vedere tutto insieme dovevo spostare il modello il più lontano possibile. Allontanandosi, la testa diventava piccola, e questo mi terrorizzava, la paura delle cose che spariscono».[6]

Impossibilità di definire, di conoscere e rappresentare limiti; incomunicabilità: la prospettiva di Giacometti è quella dell’uomo contemporaneo, la cui percezione perde i caratteri dell’unitarietà e della totalità per frantumarsi, frammentarsi, esplodere in una miriade di particolari.

Consideriamo sculture come La mano.

La main, 1947

La loro solitudine nello spazio le innalza a monumenti della frammentarietà dell’esperienza moderna ma anche della capacità che essa ha, procedendo per illuminazioni, di dare al particolare i caratteri della totalità perduta, fino a ottenere la restituzione dell’immagine globale. E’ il medesimo procedimento che ritroviamo nelle opere più innovative delle letterature del ‘900. Eliot, Pound, Proust, Joyce, nel creare nuove forme narrative hanno adottato un principio di percezione spaziale. Il lettore viene interessato ad apprendere le loro opere spazialmente, piuttosto che in una sequenza temporale. È necessario riordinare e organizzare frammenti apparentemente isolati per ampliare e focalizzare la situazione del poema o del romanzo. «Io non posso vedere nello stesso tempo gli occhi, le mani e i piedi di una persona che si tenga a distanza da me, ma ogni singola parte che io osservi porta con sé il sentimento dell’esistenza del tutto».[7]

Lo sguardo dell’artista non rispecchia né registra più l’apparenza, ma, ordinando schegge e brandelli, riuscendo a vedervi la realtà sostanziale, esercita una facoltà creatrice, poetica nel senso letterale della parola. Isolando il frammento o la figura umana nello spazio, l’opera assume il carattere di rivelazione.

Lo spostamento nella prospettiva di avvicinamento all’opera viene sintetizzato dal padre dell’estetica esistenzialista, Maurice Merleau-Ponty: «Dipingere (o scolpire) vuol dire rendere visibile, non imitare il visibile… La visione coglie le strutture che, pur non essendo l’Essere, sono ramificazioni dell’Essere che convivono in un gioco per noi spesso invisibile ma che ci rende visibile la cosa».[8]

Nel lavoro di Giacometti, in cui la ricerca dell’essenziale procede insieme all’opera, “è” la costituzione dell’opera, lo stesso modo di conoscere diventa oggetto di rappresentazione, con tutte le difficoltà che un procedimento di questo genere comporta. «Per me la realtà rimane esattamente allo stato vergine e inesplorata come la prima volta che qualcuno tentò di rappresentarla… Quando cominciai a vedere, guardavo come attraverso l’arte del passato; piano piano cominciai a vedere oltre lo schermo e oltre il noto apparve l’ignoto. Allora potevo provare meraviglia ma allo stesso tempo non potevo ritrarlo».[9]

Dai primi anni ’40 il suo processo artistico si è andato sempre più concentrando sul mistero dell’uomo e del senso del suo essere nel mondo. Intorno alla figura umana si è fatto il vuoto, è ridotta a silhouette esilissima, quasi consumata dallo spazio circostante, eppure grondante materia, pesantemente e furiosamente manipolata dall’autore, che vi ha come impresso la propria esistenza. Negli anni dell’Informale anche Giacometti ritrova la stessa necessità di affermare il puro esistere, al di là di valori non più riconosciuti, l’esigenza di andare al nucleo della vita, di stabilire, attraverso la manipolazione, la continuità esistenziale con la materia.

Come gli ermetici in poesia, così Giacometti vuole liberare la scultura dalle sovrastrutture storiche e culturali. Il valore originario, primario della materia corrisponde a quello della parola: entrambe emergono dall’esperienza del profondo contratte, scarnificate, “storte e secche” come la sillaba di Montale, esilissime eppure straordinariamente cariche del peso e della pena di vivere.

In Giacometti e Ungaretti si trova la medesima concitata volontà di eliminare il superfluo fino ad arrivare al limite della massima contrazione: nel momento più tragico della distruzione dell’individuo da parte della storia, il grumo di materia strappato all’orlo dell’abisso reca in sé la memoria autentica, perché non storicizzata, dell’intero universo.

Femme de Venise VIII, 1956

Homme qui marche II, 1960

La figura umana, in una posa rigida e ieratica come nella serie delle Donne di Venezia o colta nell’atto di un camminare vago e proteso nel vuoto, ha un valore di cifra, di sigillo estremo di quell’esistenza infusa alla statua, ma anche il senso magico e sacro, nella sua esilità, di diaframma tra le dimensioni, porta tra i mondi, un misterioso e senza tempo potere di evocare, stranamente simile all’enigmatica statuina etrusca conosciuta come L’ombra della sera.

Statua di giovanetto nota come L’ombra della sera, 200 a. C., Volterra, Museo Etrusco

Il senso misterioso e inaccessibile della presenza umana, fissata in una solitudine che la circonda come una nuova prospettiva, una figura immobile la cui materia grida al suo posto le intollerabili ferite dell’esistenza: nel saggio Alberto Giacometti. La ricerca dell’assoluto (1948) Sartre vede in Giacometti l’interprete elettivo dell’esistenzialismo e rafforza questa posizione nei numerosi scritti successivi. [10]

Jean Genet, nella descrizione dell’atelier, riesce a cogliere il senso di solitudine, la distanza di cui parla Sartre, comunicato dalle statue, quasi impudiche nella sofferenza che le permea, ma nello stesso tempo di un’imponenza titanica. «… sono tutte persone molto belle, eppure sembra che la loro tristezza e la loro solitudine siano paragonabili alla tristezza e alla solitudine di un uomo deforme il quale, denudato all’improvviso, vedrebbe ostentata la propria deformità che sarebbe così anche offerta a tutti per indicare la sua solitudine e la sua gloria. Indistruttibili… mi sembra che le statue di Giacometti si siano ritirate – lasciando la riva – in quel posto segreto che non posso né descrivere né precisare, ma che fa di ogni uomo, quando vi si trincera, l’essere più prezioso di quanto esista al mondo».[11]

Homme qui chavire, 1950

Le chariot, 1950

Genet sottolinea un altro importante carattere di queste opere, più legato alla peculiarità della scultura: la capacità di comunicare l’estrema sensibilità della materia, «piacere già molto provato – scrive ancora – e ogni volta rinnovato dalle mie dita quando le faccio scivolare, tenendo gli occhi chiusi, su una statua… Giacometti, ovvero lo scultore per ciechi… Sono proprio le mani, non gli occhi di Giacometti, che fabbricano i suoi oggetti, le sue facce. Lui non li sogna, li prova». [12]

Il livello di estrema rarefazione e raffinatezza non impedisce a Giacometti la riscoperta della manualità della scultura, dei suoi valori tattili, oltre che visivi. Proprio nel momento in cui accetta ed accelera il processo di distruzione della scultura, la riporta a una dignità e a un valore classici.

Parallelamente a Sartre, riafferma la presenza umana come valore proprio quando ne ha portato alle estreme conseguenze il senso di assurdità, dissoluzione, enigmaticità.

Grande femme debout II,1960

Grande femme debout I, 1960

Piazza, 1947-48

Le sculture riempiono lo spazio e, soprattutto, lo rendono speciale, esistente a causa loro e determinato dalla loro presenza. Sono come immunizzate dallo spazio fisico circostante e zoccoli, basi, rampe e piedistalli contribuiscono a frammentare e moltiplicare lo spazio straordinario abitato dalle figure. Questo è sufficiente a porle su un piano che non è più quello dell’esistenza quotidiana.

Giacometti restituisce la statua alla scultura e la riconferma nella sua sacralità; con lui l’opera d’arte non sperimenta quella “perdita dell’aura” che secondo Benjamin è il contrassegno del prodotto artistico moderno.

La clairière, 1950

Raggruppa le figure in composizioni di strade, boschi, piazze, ma senza mai infrangerne l’indecifrabile isolamento. Anzi, la solitudine dell’uomo metropolitano, immobilizzato nel gesto che lo definisce o fissato in una paralisi ostinata, aumenta con la presenza di altrettante solitudini, altrettante cifre corporee che in nessun modo possono entrare in relazione reciproca. La direzione dell’opera di Giacometti non cambia, anche se negli anni precedenti la sua scomparsa cerca di conferire alle sue figure più decisi connotati di corporeità.

La sua ricerca si è conclusa all’insegna della più rigorosa coerenza, rivelando l’arte come lotta a volte drammatica contro la condanna ad essere uomini ma anche come mezzo per raggiungere quella libertà che, per l’uomo contemporaneo, può arrivare solo dall’autoprogettazione:

H. Cartier-Bresson, Giacometti che cammina tra i suoi uomini in cammino

«Faccio sicuramente scultura e pittura, e questo da sempre, per mordere sulla realtà, per difendermi, per nutrirmi, per ingrossare; ingrossare per difendermi meglio, per attaccare meglio, per attirare, per avanzare il più possibile su tutti i piani e in tutte le direzioni, per difendermi contro la fame, contro il freddo, contro la morte, per essere il più libero possibile; il più libero possibile per cercare, con i mezzi che mi sono più congeniali, di vedere meglio, di capire meglio quanto mi circonda, di capire meglio per essere più libero, per darmi il più possibile a quello che faccio, per vivere la mia avventura, scoprire nuovi mondi, per fare la mia guerra per il piacere? per la gioia? della guerra, per il piacere di vincere e perdere».

[1] A. Giacometti, Notes sur le palais à quatre heures, “Le Minotaure”, Paris, 1933

[2] A. Giacometti ,”Le Surréalisme au service dela Révolution”, n° 5, maggio 1933

[3] A. Giacometti, XX siécle, nouvelle sèrie, n° 2, gennaio 1952

[4] A. Giacometti, A chacun sa rèalitè. Enquête par Pierre Vplboudt, XXsiécle, nouvelle série n° 9, giugno 1957

[5] C. G. Jung e AA. VV., L’uomo e i suoi simboli, Longanesi, Milano, 1980

[6] C. Juliet, Giacometti, Art Library/Jaca Book, Milano, 1987

[7] A. Giacometti, ibidem

[8] M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Paravia, Torino

[9] in Giorgio Soavi, Giacometti, De Chirico, Sutherland. Protagonisti., Longanesi, Milano, 19663

[10] cfr. Jean-Paul Sartre, Les peintures de Giacometti in “Situations IV, Gallimard, Paris, 1948

[11] J. Genet, L’atelier di Alberto Giacometti in Gachnang, Fuchs, Mundici (a cura di), Alberto Giacometti, catalogo della mostra al Castello di Rivoli, dic. 1988-feb.1999, Fabbri Editore

[12] J. Genet, ibidem

bellissimo scritto, intenso, interessante e istruttivo.